Orde Baru, rezim yang dipimpin Soeharto selama 32 tahun, pernah menjadi simbol stabilitas di Indonesia. Namun, di balik kekuasaannya yang kokoh, ada cerita panjang tentang penindasan, korupsi, dan ketidakadilan yang akhirnya memicu kejatuhannya.

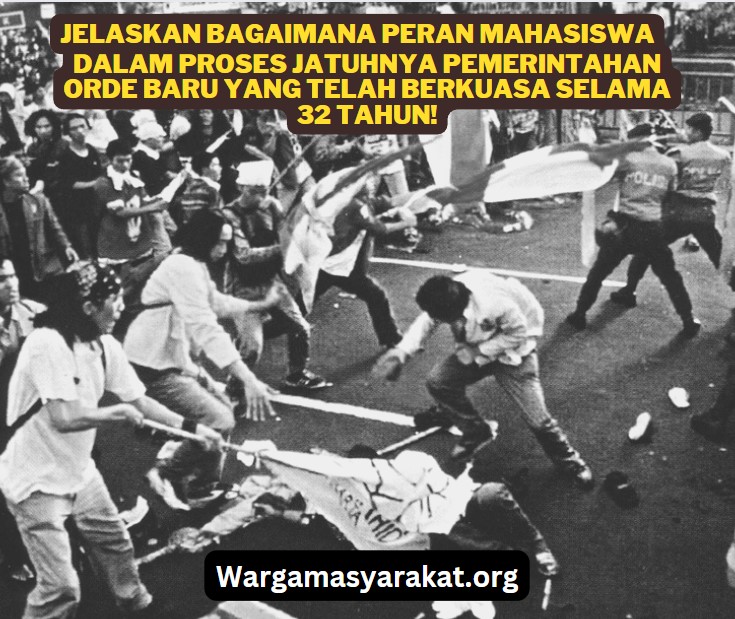

Pada Mei 1998, Indonesia menyaksikan akhir dari era otoritarianisme ini, dan di balik peristiwa bersejarah itu, mahasiswa menjadi ujung tombak perubahan. Dari kampus-kampus besar hingga jalanan yang dipenuhi asap gas air mata, mereka menyalakan api Reformasi yang mengubah wajah bangsa.

Bagaimana peran mahasiswa dalam proses ini? Artikel ini akan membawa Anda menyelami kisah heroik mereka, dari latar belakang hingga dampaknya yang masih terasa hingga kini.

Daftar Isi

Latar Belakang Orde Baru dan Krisis 1997-1998

Untuk memahami peran mahasiswa, kita perlu melihat akar masalahnya: Orde Baru itu sendiri. Rezim ini lahir pada 1966 setelah Gestapu dan Supersemar, menggantikan Orde Lama di bawah Soekarno. Soeharto, dengan dukungan militer dan janji stabilitas, berhasil membawa Indonesia keluar dari kekacauan ekonomi dan politik. Pada dekade awal, ekonomi tumbuh pesat berkat investasi asing dan eksploitasi sumber daya alam. Namun, di balik kemajuan itu, ada harga yang harus dibayar: kebebasan berpendapat dibungkam, oposisi ditekan, dan Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) merajalela.

Setelah 32 tahun berkuasa, fondasi Orde Baru mulai retak pada 1997. Krisis moneter Asia melanda, dan Indonesia menjadi salah satu negara yang paling terpukul. Nilai tukar rupiah jatuh drastis dari Rp2.400 per dolar AS menjadi Rp17.000 pada puncak krisis.

Inflasi melonjak, harga kebutuhan pokok meroket, dan jutaan orang kehilangan pekerjaan. Rakyat yang awalnya diam karena takut pada kekuatan militer mulai berani bersuara. Ketidakpuasan ini menjadi bara yang siap menyala, dan mahasiswa lah yang kemudian meniupnya menjadi api besar.

Krisis ekonomi bukan satu-satunya penyakit Orde Baru. Praktik KKN yang mencapai puncaknya—dengan keluarga dan kroni Soeharto menguasai sektor ekonomi—memicu kemarahan publik.

Ketimpangan sosial semakin nyata, dan rakyat kecil merasa dikhianati oleh janji pembangunan. Mahasiswa, sebagai kelompok yang terdidik dan kritis, melihat ini sebagai panggilan untuk bertindak. Mereka bukan hanya korban krisis, tetapi juga saksi hidup dari kebobrokan sistem.

Dinamika Gerakan Mahasiswa Menuju Reformasi

Peran mahasiswa dalam melawan Orde Baru bukanlah sesuatu yang muncul tiba-tiba pada 1998. Jauh sebelum itu, mereka sudah menjadi duri dalam daging bagi rezim otoriter. Pada 1970-an, mahasiswa menggelar demonstrasi menentang korupsi dan kediktatoran, meski sering kali berakhir dengan penangkapan dan kekerasan. Organisasi seperti Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menjadi wadah perlawanan intelektual. Namun, Orde Baru berhasil menjinakkan gerakan ini melalui kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) pada 1978, yang melarang aktivitas politik di kampus.

Meski dibungkam, semangat kritis mahasiswa tidak pernah padam. Pada 1980-an dan awal 1990-an, aksi-aksi kecil terus bermunculan, meskipun terbatas pada diskusi tertutup atau selebaran bawah tanah. Rezim Soeharto, dengan kekuatan ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) dan kontrol media, berhasil menutup ruang gerak mereka. Namun, krisis moneter 1997 menjadi titik balik. Ketika ekonomi ambruk dan rakyat menderita, mahasiswa menemukan momentum untuk bangkit kembali. Mereka tidak lagi hanya berbicara di ruang kelas; mereka turun ke jalan, membawa suara rakyat yang selama ini terpendam.

Pada akhir 1997, kampus-kampus besar seperti Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), dan Universitas Gadjah Mada (UGM) mulai menggeliat. Diskusi tentang krisis ekonomi berubah menjadi kritik tajam terhadap Soeharto. Mahasiswa menyadari bahwa masalahnya bukan hanya ekonomi, tetapi juga sistem politik yang korup dan otoriter. Gerakan ini tidak lagi sporadis; ia menjadi terorganisir, dengan tuntutan yang jelas dan suara yang semakin lantang.

Kronologi Peran Mahasiswa dalam Jatuhnya Orde Baru

Perjuangan mahasiswa mencapai puncaknya pada 1998, dalam serangkaian peristiwa dramatis yang mengguncang Indonesia. Berikut adalah kronologi lengkapnya:

Awal Demonstrasi (Februari-Maret 1998)

Aksi mahasiswa dimulai secara masif pada awal 1998. Di Jakarta, mahasiswa UI menggelar demonstrasi di kampus Salemba, menuntut penurunan harga sembako dan reformasi politik. Di Bandung, ITB menjadi pusat perlawanan dengan orasi-orasi yang menggugat KKN. Sementara itu, UGM di Yogyakarta menggelar mimbar bebas, mengumpulkan ribuan mahasiswa untuk menyuarakan ketidakpuasan. Aksi-aksi ini awalnya terbatas di dalam kampus, tetapi polisi dan militer sering kali memukul mundur mereka dengan kekerasan.

Pada Maret 1998, demonstrasi mulai meluas. Mahasiswa tidak lagi puas dengan mimbar bebas; mereka bergerak ke luar kampus, meski sering bentrok dengan aparat. Di berbagai kota, spanduk bertuliskan “Turunkan Harga!” dan “Soeharto Mundur!” mulai bermunculan. Rezim menanggapi dengan keras, menangkap puluhan aktivis dan memperketat pengamanan. Namun, represi ini justru memperkuat tekad mahasiswa untuk melawan.

Tragedi Trisakti (12 Mei 1998)

Titik balik terjadi pada 12 Mei 1998 di Universitas Trisakti, Jakarta. Ribuan mahasiswa berkumpul untuk menuntut reformasi total dan pengunduran diri Soeharto. Demonstrasi yang awalnya damai berubah tragis ketika aparat keamanan menembaki massa. Empat mahasiswa—Elnino Haryono, Heri Hartanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan Sie—tewas, sementara puluhan lainnya luka-luka. Darah yang tertumpah di kampus itu menjadi simbol pengorbanan dan pemicu kemarahan nasional.

Tragedi Trisakti mengguncang Indonesia. Media, meski dikontrol ketat, tidak bisa menyembunyikan berita ini. Rakyat yang selama ini diam mulai bergabung dengan mahasiswa. Di mata publik, mahasiswa bukan lagi sekadar pengacau; mereka adalah pahlawan yang berani melawan ketidakadilan. Tragedi ini menjadi bara yang membakar semangat Reformasi.

Kerusuhan dan Pendudukan DPR/MPR (13-20 Mei 1998)

Setelah Trisakti, situasi memburuk. Pada 13-14 Mei 1998, kerusuhan besar pecah di Jakarta dan kota-kota lain seperti Solo dan Medan. Ratusan gedung dibakar, ribuan orang tewas, dan kekacauan melanda. Mahasiswa memanfaatkan momentum ini untuk meningkatkan tekanan. Pada 18 Mei, sekitar 15.000 mahasiswa dari berbagai universitas menduduki Gedung DPR/MPR di Senayan. Mereka mengibarkan spanduk, menyanyikan lagu perjuangan, dan menuntut Soeharto mundur.

Pendudukan ini bukan sekadar aksi simbolis. Mahasiswa berhasil menarik perhatian dunia, dan tekanan politik meningkat tajam. Di dalam DPR, sejumlah anggota parlemen mulai memihak rakyat. Sementara itu, Soeharto masih berusaha bertahan, mengklaim bisa mengendalikan situasi. Namun, dukungan dari militer dan kroni-kroninya mulai runtuh.

Pengunduran Diri Soeharto (21 Mei 1998)

Puncaknya terjadi pada 21 Mei 1998. Setelah berhari-hari menghadapi tekanan dari mahasiswa, rakyat, dan bahkan sekutunya sendiri, Soeharto akhirnya menyerah. Dalam pidato singkat di Istana Merdeka, ia mengumumkan pengunduran dirinya dan menyerahkan kekuasaan kepada Wakil Presiden B.J. Habibie. Sorak sorai kemenangan menggema di Senayan, tempat mahasiswa masih bertahan. Setelah 32 tahun, Orde Baru resmi berakhir, dan mahasiswa menjadi katalis utama dalam peristiwa ini.

6 Agenda Reformasi: Tuntutan Mahasiswa yang Mengubah Indonesia

Perjuangan mahasiswa tidak hanya tentang menggulingkan Soeharto. Mereka memiliki visi yang jelas untuk Indonesia baru, yang dirangkum dalam 6 Agenda Reformasi. Tuntutan ini menjadi dasar perubahan sistemik pasca-1998:

- Mengadili Soeharto dan Kroni-Kroninya

Mahasiswa menuntut pertanggungjawaban atas KKN yang merugikan negara triliunan rupiah. - Amandemen UUD 1945

Mereka menginginkan konstitusi yang lebih demokratis dan tidak memihak kekuasaan eksekutif. - Menghapus Dwifungsi ABRI

Militer harus kembali ke barak dan tidak lagi campur tangan dalam politik. - Otonomi Daerah

Desentralisasi diperlukan untuk mengurangi dominasi Jakarta dan memberi keadilan pada daerah. - Supremasi Hukum

Sistem hukum harus adil, tidak lagi menjadi alat kekuasaan. - Pemerintahan yang Bersih

Mahasiswa mengimpikan pemerintahan bebas korupsi dan melayani rakyat.

Agenda ini bukan sekadar slogan. Setelah Soeharto mundur, banyak poin yang mulai direalisasikan, seperti amandemen UUD dan UU Otonomi Daerah. Mahasiswa tidak hanya mengakhiri Orde Baru, tetapi juga merancang fondasi demokrasi modern Indonesia.

Dampak Peran Mahasiswa pada Jatuhnya Orde Baru

Jatuhnya Soeharto pada 21 Mei 1998 menandai akhir Orde Baru dan awal era Reformasi. Peran mahasiswa dalam proses ini memiliki dampak yang luar biasa, baik dalam jangka pendek maupun panjang.

Pertama, secara langsung, tekanan mahasiswa memaksa transisi kekuasaan. Tanpa aksi mereka, Soeharto mungkin masih bertahan lebih lama, mengingat dukungan militer yang awalnya solid. Pendudukan DPR/MPR menjadi pukulan telak yang menunjukkan bahwa rakyat tidak lagi takut. Habibie, sebagai pengganti, terpaksa membuka ruang demokrasi yang sebelumnya tertutup rapat.

Kedua, dampak politiknya jauh lebih luas. Reformasi membawa kebebasan pers, pemilu multipartai pertama pada 1999, dan desentralisasi melalui otonomi daerah. Dwifungsi ABRI perlahan dihapus, meski prosesnya tidak instan. Sistem yang selama 32 tahun otoriter mulai bergeser menuju demokrasi, meskipun tantangan seperti korupsi masih ada hingga kini.

Ketiga, mahasiswa meninggalkan warisan simbolis. Mereka menjadi ikon perlawanan terhadap ketidakadilan, menginspirasi generasi berikutnya untuk tetap kritis terhadap kekuasaan. Namun, ada juga catatan kelam: banyak yang gugur atau trauma akibat kekerasan selama 1998. Pengorbanan ini menjadi pengingat bahwa demokrasi tidak datang gratis.

Perjuangan Mahasiswa di Daerah: Lebih dari Sekadar Jakarta

Sering kali, sorotan hanya tertuju pada Jakarta, tetapi mahasiswa di daerah juga memainkan peran besar. Di Surabaya, mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 menggelar aksi besar, menuntut reformasi dan bergabung dengan warga lokal. Demonstrasi mereka sering kali berhadapan dengan aparat, tetapi semangat mereka tak kalah dari ibu kota.

Di Yogyakarta, Tragedi Gejayan pada 8 Mei 1998 menjadi salah satu momen kelam. Mahasiswa UGM dan universitas lain bentrok dengan polisi, menyebabkan satu mahasiswa, Moses Gatutkaca, tewas. Aksi ini memperluas gelombang protes ke seluruh pulau Jawa. Di Medan, Bandung, dan Makassar, mahasiswa juga turun ke jalan, membuktikan bahwa perjuangan ini adalah gerakan nasional, bukan hanya fenomena Jakarta.

Kontribusi daerah ini memperkuat tekanan pada Soeharto. Ketika Jakarta bergolak, aksi di daerah menunjukkan bahwa ketidakpuasan telah meluas ke seluruh negeri. Mahasiswa di luar Jakarta mungkin tidak mendapat sorotan media sebanyak Trisakti, tetapi peran mereka tak kalah penting dalam menyatukan suara rakyat.

Kesimpulan

Peran mahasiswa dalam jatuhnya Orde Baru adalah kisah tentang keberanian, pengorbanan, dan visi untuk masa depan yang lebih baik. Setelah 32 tahun hidup di bawah rezim otoriter, mereka bangkit melawan ketidakadilan, membawa Indonesia ke era Reformasi. Dari demonstrasi awal di kampus hingga pendudukan DPR/MPR, mahasiswa menjadi nyawa perubahan yang mengakhiri kekuasaan Soeharto pada 21 Mei 1998. Tuntutan mereka dalam 6 Agenda Reformasi membentuk fondasi demokrasi modern, meski perjalanan menuju pemerintahan yang bersih masih panjang.

Hingga kini, perjuangan mahasiswa 1998 tetap relevan. Mereka mengajarkan bahwa generasi muda memiliki kekuatan untuk mengubah sejarah, asalkan bersatu dan berani bersuara. Untuk mengenang jasa mereka, mari bagikan kisah ini kepada lebih banyak orang. Reformasi bukan akhir, tetapi awal dari tanggung jawab kita semua.

FAQ/Tanya Jawab

Apa Pemicu Utama Demonstrasi Mahasiswa 1998? Krisis moneter 1997-1998 yang menyebabkan kemiskinan massal dan ketidakpuasan terhadap KKN di Orde Baru.

Mengapa Tragedi Trisakti Begitu Penting? Penembakan 4 mahasiswa pada 12 Mei 1998 memicu kemarahan nasional dan mempercepat jatuhnya Soeharto.

Pada masa menjelang akhir pemerintahan Orde Baru muncul gerakan mahasiswa yang menuntut reformasi. Sebutkan apa saja agenda reformasi tersebut.? Mengadili Soeharto, amandemen UUD, hapus dwifungsi ABRI, otonomi daerah, supremasi hukum, dan pemerintahan bersih.